Un importante grupo de vecinos de los Hatillos, Sagrada Familia y Barrio Cuba se congregaron en la carretera de circunvalación en Hatillo 6, con el fin de protestar por el constante racionamiento de agua en esas comunidades.

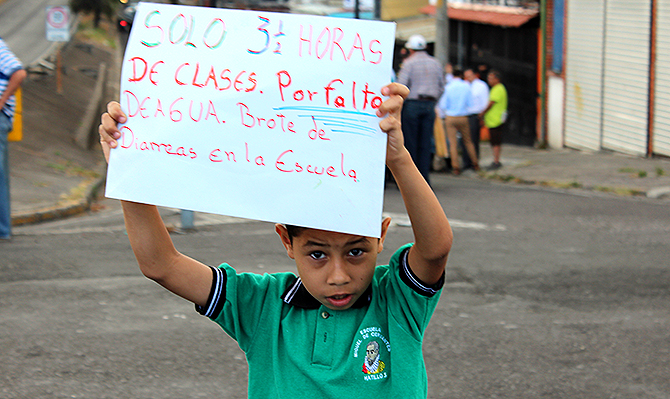

Los fuertes racionamientos, que no sufren otras comunidades, se conjuntan con que cuando llega el agua esta viene sucia y la deben de estar hirviendo. Viviendas, escuelas, centros de salud, colegios, comercio, todos se ven seriamente afectados.

No hay agua para trabajar

“¿Cómo vamos a estar trabajando así?, tenemos que estar jalando agua en baldes desde un cisterna que pagamos entre varios comerciantes para poder trabajar.”, dijo doña Elena de la Soda El Maná en Hatillo 6 y agregó que “apoyamos totalmente las medidas de los vecinos y si esto no se arregla, cierro la soda y nos vamos a protestar nosotras también porque esto es insoportable”.

De este a oeste y de norte a sur, las vías se vieron cerradas por la comunidad, en donde mujeres, hombres, niños y niñas, así como adultos mayores y mascotas se apostaron en media carretera para exigir la solución a la falta de agua.

Sindicalismo y lucha popular

Luis Chavarría Vega, dirigente sindical y vecino de la zona afectada manifestó que la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, apoyaba la iniciativa ciudadana “no sólo porque aquí vivo yo, sino porque desde nuestro 1er Congreso de UNDECA, allá por inicios de 1990, uno de los principales acuerdos que emanaron fue el de la vinculación directa del sindicato con las necesidades y luchas de nuestro pueblo, por eso nuestra lucha por la defensa de la salud pública, nuestra solidaridad y apoyo a los afectados por terremotos, la lucha por los derechos de los trabajadores de plantaciones, etc.. En este caso se trata de un Derecho Humano fundamental al agua, no es posible que las comunidades más humildes tengan racionamientos de agua tan fuertes como aquí y en los altos cerros de casas de lujo y condominios nunca les falte el agua, eso es una injusticia.”

¿Robo de agua?

Una de las denuncias más fuertes de los vecinos de los Hatillos es sobre que por las madrugadas carros cisternas llegan a tomar agua de los hidrantes para venderla luego a lavacarros y grandes empresas. “Vamos a fotografiarlos, vamos a documentarnos para denunciarlos porque no camioncitos con un tanquecito para agua, estamos hablando de cisternas grandes y modernos”, dijo un vecino al micrófono.

“Me bajo, no me bajo; negocio, no negocio; me voy o me quedo”

La nota curiosa la dio Yesenia Calderón, presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, AyA. Llegó a las 7:30 a.m. junto a varios personeros de la institución, pero no se bajó del automóvil, sino que envió a los personeros con una nota en donde se indicaba que convocaba a una reunión a los ciudadanos a las 2:00 p.m. en el edificio de AyA, pero que esa reunión no sería con ella sino con el personero con quien envió la nota. ¿Se entiende?, estaba ahí, pero mandó un mensajero.

Luego de varias horas, de llamadas telefónicas entre el mensajero y ella, que estaban a 50 metros de distancia, y viendo que ya eran las 9:00 a.m. y la ciudadanía se mantenía firme, decidió (o le ordenaron) que se bajara de automóvil del año y se reuniera con la comunidad.

La biblioteca pública de Hatiilo 6 fue el escenario de una negociación que no fue, “No tengo nada que negociar, pero si se quieren sentar a conversar conmigo, que levanten el bloqueo de la autopista, de lo contrario me levanto y me voy”, sentenció de primera entrada la presidenta ejecutiva (hasta el 8 de mayo), sin permitir a la delegación de la comunidad ni siquiera argumentar algo, ¡y se levantó y se fue!

Esto no acaba aquí, la casa de Laura Chinchilla queda cerca

Transcurridas cuatro horas, y luego de “negociar” con los ingenieros de AyA y otro personal de la institución, los dirigentes comunales acordaron, junto a los vecinos y vecinas en protesta, realizar una nueva reunión ciudadana en el Colegio Nuevo de Hatillo el lunes 21 de abril, a las 6:30 p.m., con el fin de analizar si las medidas que los ingenieros de AyA tomarían resolvieron la problemática y si se acuerdan otras acciones si el faltante de agua continúa.

Entre esas medidas, argumentaron algunos vecinos, estaría la de visitar en Santa Ana la entrada al cerro donde vive Laura Chinchilla y otros “ricachones” a los que nunca les falta el agua.